Introduction

Introduction

La consommation d’alcool chez les étudiants constitue un phénomène social répandu, banalisé et pourtant profondément ambivalent. Tantôt associée à la sociabilité, à la fête et à l’intégration dans le groupe, tantôt vectrice de risques pour la santé ou révélatrice d’angoisses individuelles et collectives, elle s’inscrit dans des logiques à la fois culturelles, générationnelles et sociales. Ce questionnaire vise à explorer les pratiques et représentations liées à l’alcool chez les étudiant·e·s de l’université, en interrogeant les conditions sociales de la consommation, les rythmes, les lieux, les types de boissons, ainsi que les contextes relationnels associés. À travers une approche sociologique, ce travail ambitionne de dépasser les simples statistiques de consommation pour questionner ce que boire veut dire dans l’espace étudiant : quels rôles jouent le genre, la socialisation, l’âge, ou encore les situations familiales et professionnelles ? En nous appuyant sur une enquête par questionnaire administrée à un échantillon d’étudiant·e·s, nous tenterons de comprendre comment s’articulent normes sociales, trajectoires individuelles et contextes de vie dans l’élaboration de rapports différenciés à l’alcool.

Présentation de l'échantillon

L’enquête a été administrée en ligne via un formulaire composé de quinze questions principales, ouvertes et fermées, permettant de croiser différents types de données : démographiques, sociales, et liées aux habitudes de consommation. Au total, [X] étudiant·e·s ont répondu au questionnaire, dont une majorité issue des filières de sciences humaines et sociales, mais aussi d’autres disciplines (à compléter si tu veux être plus précis). La moyenne d’âge des répondants se situe majoritairement entre 21 et 22 ans, comme le montre le graphique ci-dessous, ce qui correspond à une population étudiante jeune, majoritairement en licence. L’échantillon est également diversifié sur les plans du genre, de la situation de logement (seul·e, en colocation, chez les parents…), et du statut professionnel (sans emploi, salarié·e, en alternance…).

Pourquoi ce sujet ? Quel intérêt pour la sociologie ?

Le choix de ce sujet repose sur plusieurs constats. D’abord, la consommation d’alcool est une pratique extrêmement courante chez les étudiant·e·s, mais qui fait rarement l’objet d’une analyse sociologique approfondie dans le cadre universitaire. Ensuite, elle touche à des dimensions centrales de la vie sociale étudiante : la fête, les sociabilités, les normes de genre, les rites d’intégration, mais aussi les vulnérabilités ou les inégalités sociales. Analyser ce phénomène sous l’angle de la sociologie permet ainsi de mettre en lumière les logiques sous-jacentes à des pratiques apparemment anodines, en les recontextualisant dans des rapports sociaux plus larges. En s’inspirant notamment des travaux de Pierre Bourdieu sur les styles de vie ou ceux de Becker sur les carrières déviantes, ce travail entend questionner les normes implicites qui structurent la consommation d’alcool chez les étudiant·e·s, mais aussi les écarts, les refus ou les appropriations singulières de ces normes. Cette enquête participe ainsi à une meilleure compréhension des pratiques culturelles étudiantes et des dynamiques de socialisation à l’université.

Analyse des tableaux de manière individuelle

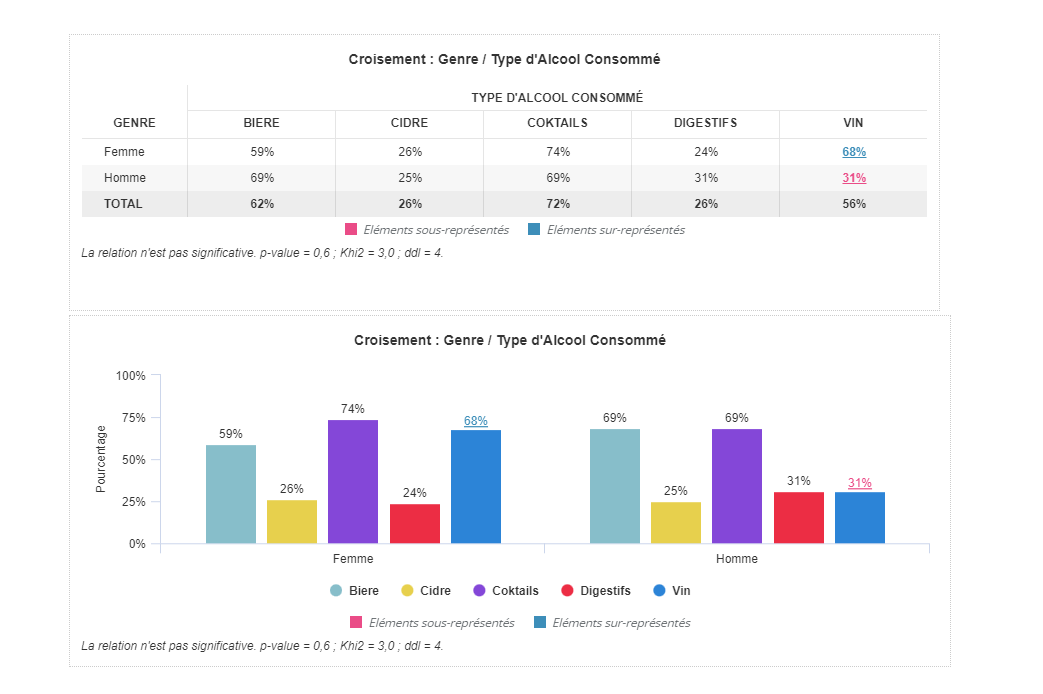

Analyse sociologique : Genre et type d’alcool consommé

Le croisement entre le genre et le type d’alcool consommé fait apparaître quelques différences intéressantes, bien que statistiquement non significatives (p = 0,6). Les femmes consomment davantage de vin (68 %) et de cocktails (74 %), tandis que les hommes privilégient la bière (69 %) et les digestifs (31 %). Ces écarts, bien que modérés, traduisent des préférences culturellement construites, liées à des normes de genre. Comme l’a montré Pierre Bourdieu, les goûts sont socialement situés : le vin et les cocktails sont associés à la distinction, tandis que la bière ou les digestifs sont plus souvent liés à une sociabilité masculine et populaire. Cette différenciation peut également être interprétée comme une forme de « mise en scène » du genre, à travers les choix de boissons. Néanmoins, la proximité des taux entre les genres pour certains alcools (cocktails, cidre) pourrait signaler une relative déconstruction des stéréotypes chez les jeunes, notamment dans le cadre étudiant.

Analyse sociologique : Répartition des âges des répondant·es

Le graphique montre une concentration nette des répondant·es autour des âges de 21 et 22 ans, qui représentent à eux seuls près de 45 % de l’échantillon. Les tranches 18 à 23 ans forment l’écrasante majorité, confirmant que l’enquête touche principalement une population étudiante « classique » en licence. Les tranches plus élevées (25 ans et plus) sont très minoritaires. Cette structure reflète l’âge moyen d’entrée et de progression dans l’enseignement supérieur. Elle conforte également l’idée d’une relative homogénéité générationnelle des pratiques étudiées. Dans une logique bourdieusienne, cette homogénéité d’âge pourrait renforcer des effets de socialisation similaires dans les pratiques de consommation, notamment dans la manière d’investir les sociabilités étudiantes et festives.

Analyse sociologique : Fréquence de consommation d’alcool des personnes sans amis proches

Le graphique révèle que 100 % des répondant·es déclarant ne pas avoir d’amis proches ne consomment jamais d’alcool. Cette donnée est sociologiquement riche, même si elle repose sans doute sur un effectif très faible. Elle met en lumière le rôle essentiel de la proximité relationnelle dans les pratiques de consommation d’alcool. Plus encore que le simple entourage social (q11), c’est la qualité des liens — l’amitié proche — qui semble favoriser ou permettre les occasions de consommation. Cela renforce l’idée que l’alcool chez les étudiant·es joue une fonction sociale centrale : ritualiser la convivialité, marquer l’intégration dans un cercle, et entretenir la proximité. En l'absence de ces liens, la consommation perd sa pertinence symbolique et fonctionnelle. Ce résultat s’inscrit pleinement dans une lecture bourdieusienne des pratiques : ici, l’alcool comme pratique située socialement, structurée par les réseaux d’appartenance et les capitaux relationnels.

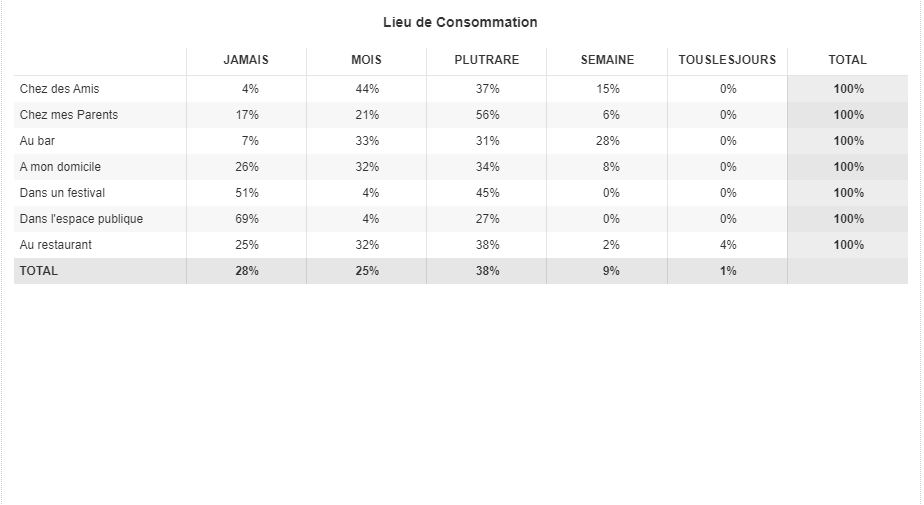

Analyse sociologique : Lieux de consommation d’alcool chez les étudiant·es

Le tableau met en évidence que les consommations d’alcool se déroulent majoritairement dans des cadres sociaux informels et privés, notamment chez les amis (44 % au moins une fois par mois, 37 % plutôt rarement), au domicile (32 % au moins mensuellement, 34 % rarement), ou chez les parents (21 % au mois, 56 % rarement). Les lieux de consommation les plus réguliers sont : Le bar, avec 28 % de consommation hebdomadaire, ce qui en fait le principal lieu public de consommation récurrente. Les domiciles privés (chez soi ou chez autrui) sont des espaces centraux pour une consommation moins ritualisée mais plus accessible. Inversement, certains lieux sont largement évités : L’espace public (69 % de "jamais"), probablement en raison de la stigmatisation sociale, des règlementations ou du manque de confort.

Analyse sociologique globale des résultats

Les résultats de notre enquête révèlent plusieurs tendances fortes concernant les pratiques de consommation d’alcool chez les étudiant·es, en les croisant avec des variables sociodémographiques comme l’âge, le genre, les relations amicales et les contextes de consommation.

Un public jeune, majoritairement en début de parcours universitaire

La répartition par âge montre une forte concentration entre 18 et 22 ans, avec des pics à 21 et 22 ans (plus de 20 % chacun). Cela reflète un public principalement constitué d’étudiant·es de licence, où les pratiques festives et la recherche d’intégration sociale sont particulièrement marquées. L'usage de l’alcool peut ainsi s’inscrire dans des rites de passage propres à cette période de la vie (soirées, soirées étudiantes, etc.), comme l’ont montré les travaux de sociologues de la jeunesse (Galland, 2001).

Des préférences d’alcool peu genrées, malgré quelques nuances

Le croisement genre / type d’alcool consommé n’est pas statistiquement significatif (p > 0.05), ce qui indique que les écarts entre hommes et femmes dans les types d’alcool consommés ne sont pas structurellement marqués. On observe cependant : Une préférence marquée des femmes pour les cocktails (74 % contre 69 % chez les hommes). Une sous-représentation masculine sur la consommation de vin (31 % contre 68 % chez les femmes). Ces résultats peuvent évoquer des stéréotypes de genre associés aux types de boisson, mais leur faiblesse statistique suggère que ces représentations sont de moins en moins performatives chez les jeunes générations, ce qui confirme l’idée d’une déclinaison plus individuelle des pratiques culturelles (Lahire, 2004).

L’absence d’amis proches freine nettement la consommation

Le graphique isolant les individus déclarant n’avoir aucun ami proche est particulièrement révélateur : 100 % d’entre eux ne consomment jamais d’alcool. Ce résultat souligne le rôle central du groupe de pairs dans les usages sociaux de l’alcool. Il confirme que l’alcool est rarement une consommation solitaire chez les étudiant·es, mais plutôt un support de sociabilité, de convivialité et de partage.

Des lieux de consommation marqués par l’intimité et la régulation sociale

L’analyse des lieux de consommation indique que : Les consommations se font majoritairement chez des amis, à domicile ou au bar, soit dans des espaces relativement familiers. Les lieux publics (espace public, festivals) sont peu investis, vraisemblablement en raison de normes sociales restrictives ou de réglementations légales. La consommation quotidienne est quasi inexistante (1 %), ce qui atteste d’une pratique récréative et encadrée, plus que problématique. Ce constat conforte les travaux sociologiques sur les pratiques festives juvéniles, où l’alcool apparaît comme un outil d'intégration sociale plus que comme une addiction individuelle (Beck, 1992).

Conclusion

Cette enquête sur la consommation d’alcool chez les étudiant·es a permis de mettre en lumière plusieurs tendances sociologiquement intéressantes : un usage majoritairement occasionnel et socialisé, peu genré dans ses modalités, et fortement influencé par les relations amicales et les contextes de sociabilité. Cependant, plusieurs limites méthodologiques doivent être prises en compte. D’abord, le caractère déclaratif des réponses peut entraîner des biais, notamment un effet de désirabilité sociale : les participant·es ont pu minimiser leur consommation réelle ou donner des réponses jugées socialement acceptables. Ensuite, l’échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble de la population étudiante : il est restreint à un public issu de notre entourage ou de notre réseau universitaire, ce qui limite la portée généralisable des résultats. De plus, certaines catégories sont faiblement représentées (par exemple, les répondants âgés de plus de 25 ans ou ceux sans entourage amical), ce qui rend les croisements statistiques fragiles. Enfin, quelques problèmes techniques (notamment liés au codage HTML des réponses multiples) ont pu affecter la qualité des données pour certaines questions. Malgré cela, notre enquête apporte une contribution utile à la compréhension des pratiques étudiantes : elle souligne l’importance des interactions sociales dans la consommation d’alcool et confirme que celle-ci est souvent ritualisée, contextuelle, et peu problématique dans la majorité des cas. En ouverture, il serait pertinent d’approfondir l’analyse en croisant ces résultats avec d'autres dimensions : le niveau de vie, les pratiques culturelles, la santé mentale, ou encore le rapport au temps (temps libre, stress, examens). Un élargissement à d’autres univers sociaux (IUT, classes prépas, écoles privées, etc.) permettrait aussi d'affiner la lecture sociologique de ces comportements étudiants, à la lumière des inégalités de classe ou de capital culturel.