Introduction

L’étude de l’habillement sous l’angle écologique constitue un objet sociologique pertinent, car elle met en lumière des pratiques de consommation qui ne sont jamais neutres socialement. Loin d’être de simples choix individuels, ces pratiques sont façonnées par des normes, des contraintes économiques et des logiques de distinction sociale. En sociologie, l’habillement a toujours été étudié comme un révélateur des appartenances sociales, des styles de vie et des rapports à la consommation (Bourdieu, “La Distinction”, 1979). Dans un contexte où les enjeux environnementaux prennent une place croissante dans l’espace public, il est intéressant d’examiner comment les jeunes de 18 à 35 ans, une génération particulièrement exposée aux discours écologiques, intègrent ou non ces préoccupations dans leurs pratiques vestimentaires.

L’enjeu écologique, qui renvoie à l’ensemble des défis liés à la préservation de l’environnement, est aujourd’hui au cœur des débats de société. Cependant, la manière dont il est pris en compte varie en fonction des groupes sociaux. Certains travaux montrent que l’écologie est devenue une valeur importante pour les classes moyennes et supérieures, tandis que les classes populaires y adhèrent parfois davantage sous l’angle de la contrainte économique que de l’engagement militant. Dans ce cadre, l’habillement constitue un terrain d’observation privilégié : il est à la fois un objet de consommation, un marqueur identitaire et un domaine où se jouent des tensions entre normes écologiques et logiques économiques.

Les jeunes de 18 à 35 ans forment une population particulièrement intéressante à interroger. Cette période de la vie est marquée par des transitions, des expérimentations et des ajustements identitaires. Les jeunes adultes sont fortement exposés aux injonctions contradictoires : d’un côté, un discours incitant à adopter des comportements plus responsables ; de l’autre, une industrie de la mode qui repose sur la nouveauté et la consommation rapide. Il est donc essentiel d’examiner comment ils arbitrent entre ces logiques et quelles sont les variables qui influencent leurs choix.

Dans cette étude, nous avons choisi d’explorer trois grandes dimensions. Tout d’abord, celle des représentations : dans quelle mesure les jeunes sont-ils sensibilisés aux enjeux écologiques dans le domaine de l’habillement ? Perçoivent-ils la mode éthique comme une véritable alternative ou comme une contrainte ? Ensuite, celle des pratiques : quels types de commerces privilégient-ils ? À quelle fréquence achètent-ils des vêtements ? Quelles sont leurs motivations principales (prix, style, engagement écologique) ? Enfin, celle des déterminants sociaux : comment des variables comme le niveau d’éducation, le revenu ou l’influence de l’entourage pèsent-elles sur ces pratiques ?

Notre hypothèse principale repose sur l’idée que l’adoption de pratiques vestimentaires écologiques est socialement différenciée. Les jeunes issus de milieux favorisés, disposant d’un capital économique et culturel plus élevé, seraient plus enclins à consommer des vêtements éthiques ou de seconde main, non seulement parce qu’ils ont les moyens d’accéder à ces produits, mais aussi parce que leur socialisation les rend plus sensibles à ces enjeux. À l’inverse, les jeunes issus de classes populaires pourraient privilégier la fast fashion en raison de son accessibilité économique et de son ancrage dans des habitudes de consommation plus tournées vers la mode de masse. Cette hypothèse s’appuie sur les travaux de Bourdieu, qui montrent que les pratiques de consommation sont structurées par le capital économique et culturel des individus.

Méthodologie

Pour tester cette hypothèse, nous avons élaboré un questionnaire structuré autour de plusieurs thématiques. Il débute par des questions sur le profil des répondants (âge, genre, situation professionnelle), afin de pouvoir analyser les éventuelles disparités selon ces variables. Une seconde partie porte sur les habitudes d’achat : nous interrogeons la fréquence d’achat de vêtements, les types de commerces privilégiés (fast fashion, boutiques locales, seconde main) et les motivations sous-jacentes. Ces éléments nous permettent d’identifier des tendances générales et d’établir des corrélations avec les profils sociaux des répondants. Une troisième section aborde la gestion des vêtements usagés, notamment les pratiques de recyclage, de don ou de revente. L’objectif est ici de comprendre si la sensibilité écologique se traduit concrètement dans les comportements. Enfin, une dernière partie élargit la réflexion à la sensibilité écologique en général : tri des déchets, choix des modes de transport, consommation d’eau. Cela permet de voir si une logique de cohérence existe entre engagement écologique global et pratiques vestimentaires.

Profil des repondants

Caractéristiques socio-démographiques

Parmis les repondants on retrouve une majorité de femmes 70% par rapport aux hommes 28%. Cette répartition peut influencer les résultats, notamment si les femmes sont plus enclines à adopter des comportements écoresponsables en matière d'habillement. La majorité des répondants à notre questionnaire sont des étudiants (53%), pour les autres, 16% sont étudiants salariés et 21% sont salariés, enfin, 5% d'entre eux ont répondu être autoentrepreneur et 4% ,sans emploi.

Sensibilité écologique déclarée

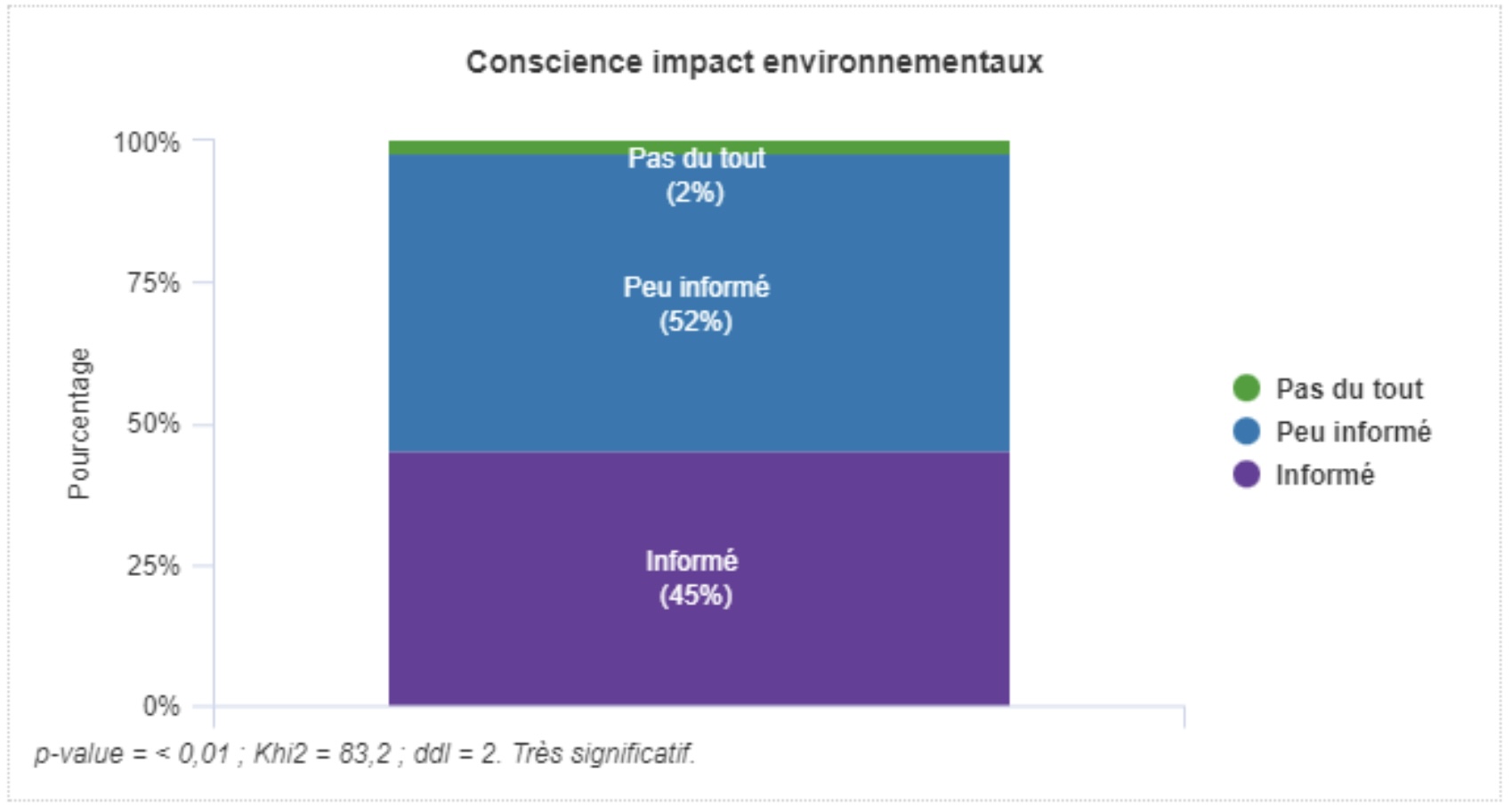

Les répondants ont évalué leur propre conscience et leur sensibilité à l'écologie.

Une part non négligeable (45%) des répondants déclare être bien informé sur les impacts de la mode et de la consommation de fast fashion pour l’environnement. Cependant,la majorité des répondants (52%) se déclare peu informée au sujet des impacts environnementaux liés à la mode et notamment à la fast fashion.

Cette tendance aura un impact direct sur leurs comportements d'achat.

Pratique d'achat et de consommation vestimentaire

Fréquence et lieux d'achat

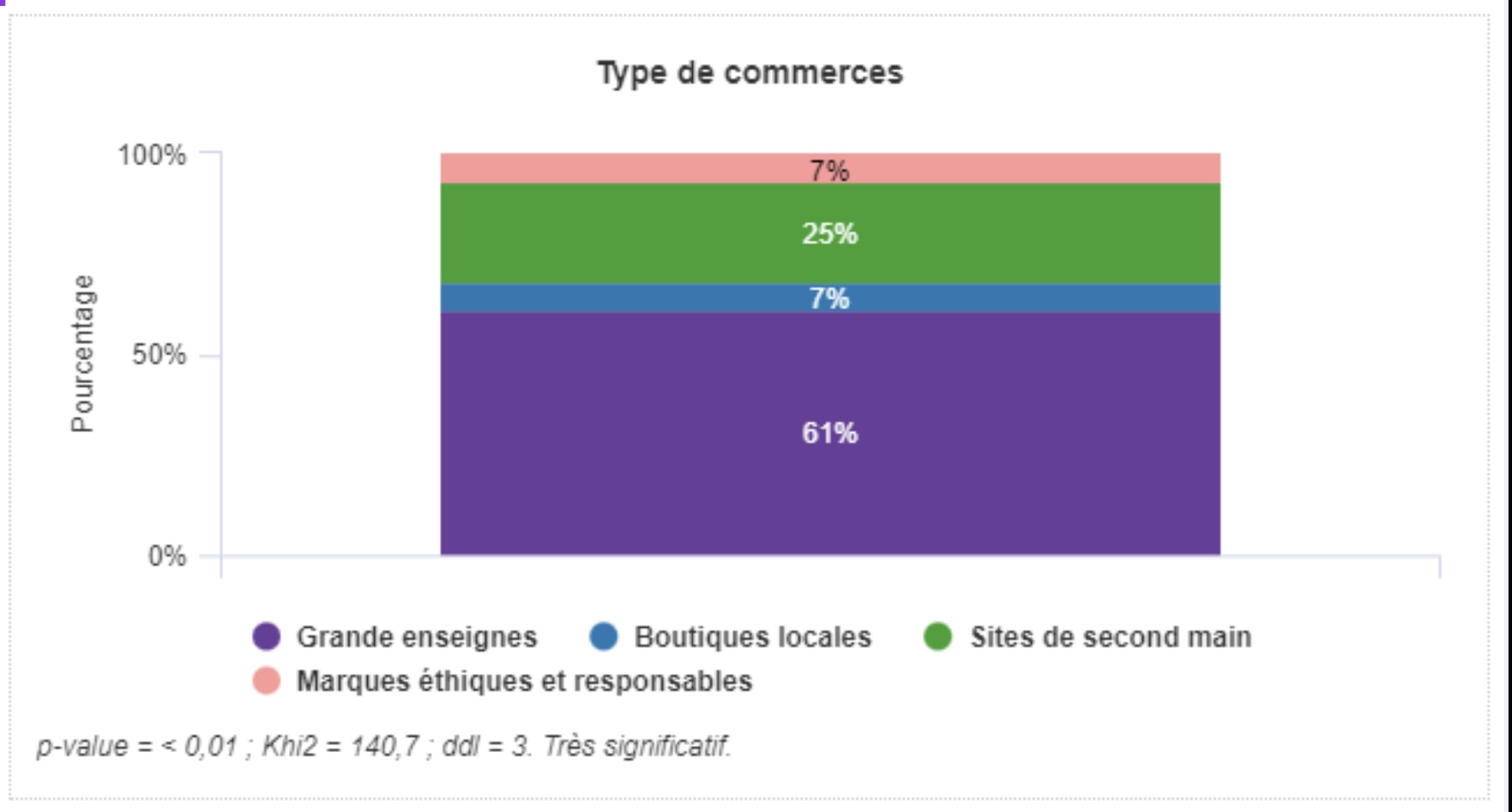

Cette partie porte sur la fréquence des achats (mensuelle, annuelle) et les types de commerces préférés des répondants : magasins de fast fashion, marques éthiques, seconde main.

Ce graphique nous montre que la majorité des répondants (61%) à notre questionnaire privilégient les grandes enseignes pour faire leurs achats,ensuite, 25% ont répondu préférer les sites de secondes mains, et 7% pour les boutiques locales ou les marques éthiques et responsables.

Critère de choix des vêtements

Ici,les répondants ont indiqué les critères prioritaires lors de l'achat d'un vêtement : prix, qualité, labels écologiques, origine de production, esthétique.

Le prix apparaît comme le critère dominant (33%), suivi par la tendance (30%). En revanche,la facilité d'accès, les choix et le renouvellement des produits ne sont pas des critères dominants pour les répondants, ce qui montre que l'aspect environnemental reste secondaire par rapport à des considérations économiques.

Conscience écologique et impact sur les comportements

Déclaraion d'engagement écologique

Ce graphique nous permet de comprendre comment les individus agissent pour l'environnement ici, à travers la pratique du tri sélectif. Nous pouvons observer que 52% des individus ont répondu faire le tri tous les jours, puis 12% une fois par semaine et 20% une fois par mois , enfin 12% des individus ont répondu ne jamais faire tri, ce qui n’est pas négligeable.

Ce graphique nous permet de comprendre comment la pratique du tri est répartie selon le genre.Nous pouvons ici remarquer que peu importe la fréquence, les femmes trient beaucoup plus que les hommes.

Corrélation entre sensibilité écologique et pratiques d'achat

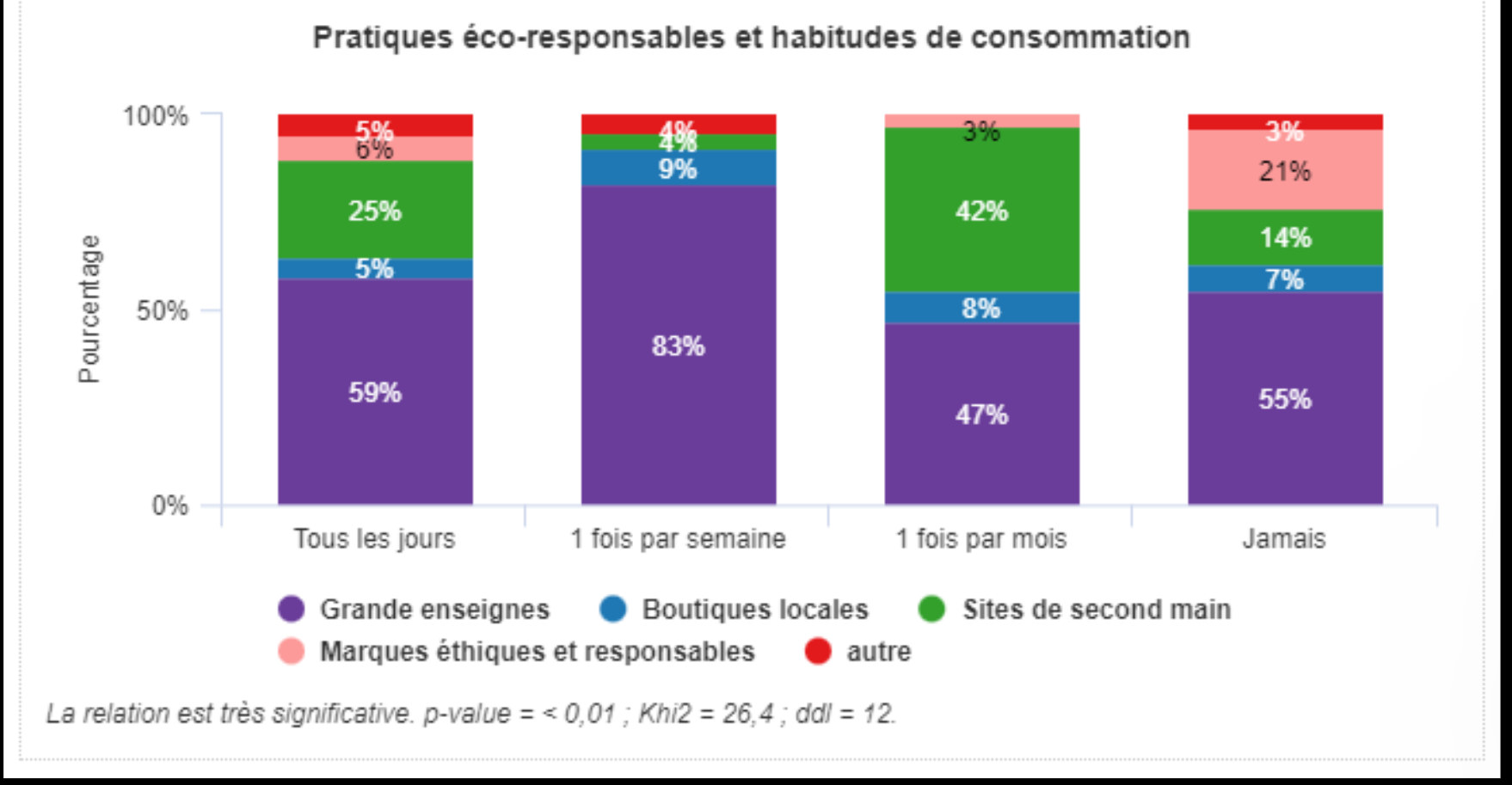

L'analyse cherche à établir un lien entre le niveau de sensibilisation à l'écologie et les pratiques réelles d'achat.

L’analyse du tableau révèle que la pratique du tri sélectif ne semble pas influencer significativement les comportements d’achat vestimentaire. En effet, même parmi ceux qui déclarent trier leurs déchets une fois par semaine, une majorité continue de consommer dans les grandes enseignes, avec des proportions allant de 45% à 83%. Paradoxalement, ce sont ceux qui trient le plus régulièrement qui achètent également le plus de fast fashion. Ce constat met en évidence une dissociation entre les pratiques écologiques du quotidien et les habitudes de consommation vestimentaire, suggérant que le tri sélectif est davantage perçu comme un geste environnemental isolé plutôt que comme un engagement global en faveur d’une consommation plus responsable.

Conclusion

Les résultats de l'enquête montrent que la conscience écologique n’ influence pas significativement les choix vestimentaires des jeunes adultes, bien que des obstacles demeurent. Une grande partie des répondants (45%) est consciente de l'impact environnemental de l’industrie textile, et de plus en plus (52%) adoptent des pratiques écologiques dans leur quotidien, comme le recyclage ou la réduction de la consommation d’eau et d’énergie. Cependant, l'achat de vêtements reste largement dominé par des critères économiques : 33% des jeunes privilégient le prix, et bien que 7% cherchent des marques écoresponsables, la fast fashion demeure populaire 61%.

Les jeunes de 18 à 25 ans, en particulier, sont plus enclins à acheter dans des enseignes de mode rapide, tandis que les 26-30 ans manifestent davantage d’intérêt pour les achats éthiques. L'achat de vêtements de seconde main est également répandu, bien que moins fréquent que l'achat de produits neufs. Les principales motivations pour choisir des produits écoresponsables sont la préservation de l’environnement (32%), et le fait que les produits sont souvent moins chers (23%), Globalement, bien que la conscience écologique soit assez bien ancrée chez les jeunes, les pratiques de consommation responsables sont souvent freinées par des facteurs économiques et la pression des tendances sociales .Malgré ces freins, les résultats suggèrent une évolution progressive vers des habitudes plus durables, notamment grâce à l’essor des plateformes de seconde main et à l’intérêt croissant pour des alternatives comme la location de vêtements.