Introduction et conception de l'enquête

Rappel du sujet

La musique est un puissant moyen de communication universelle. Elle nous unit, stimule nos émotions et façonne nos interactions sociales. À travers ce projet, nous cherchons à mieux comprendre les impacts de la musique dans nos vies quotidiennes. Nous explorerons notamment son rôle dans la construction des identités, son influence sur les relations sociales, ainsi que les différences de pratiques d’écoute selon les groupes sociaux. Nous analyserons également la manière dont la musique peut être un vecteur d’émotions en fonction des contextes sociaux et comment elle participe aux dynamiques de changement culturel et social.

Problématique et hypothèses

Pour aborder la question de l'influence de la musique sur notre bien être, nous avons développé une série d'hypothèses qui pourraient nous fournir des explications et des éclaircissements à cette problématique complexe.

Hypothèse 1:

Les préférences musicales sont influencées par nos groupes sociaux.

Les préférences musicales sont souvent influencées par le groupes social auquel les individus appartiennent, durant leur vies, les gens sont exposés à différents types de musique qui tendent à marquer leurs préférences musicales à long terme. En outre, la musique joue un rôle clé dans la formation de l'identité des jeunes, leur permettant de se définir et de se distinguer des autres groupes.

Hypothèse 2:

Nos préférences musicales changent en fonction de notre évolution social.

Nos préférences musicales évoluent souvent au fil de notre parcours social. Par exemple, à mesure que l'on grandit, nos goûts musicaux peuvent se diversifier en fonction de nos expériences et de notre environnement. Les jeunes adultes, comme les étudiants, ont tendance à écouter du rap, qui parle de sujets sociaux, de rébellion et d'identité, des thèmes qui résonnent souvent pendant cette période de la vie où l'on cherche à s'affirmer.À mesure que l'on prend de l'âge ou que l'on évolue professionnellement, nos préférences peuvent se diversifier. Par exemple, les salariés ou les personnes plus âgées peuvent développer un goût pour des genres plus variés comme la musique classique ou le jazz, genres souvent associés à des moments de réflexion ou de relaxation. Ces évolutions peuvent être liées à une recherche de calme ou de concentration dans un cadre de vie plus stable et mature.Ainsi, nos goûts musicaux ne sont pas figés ; ils se modifient au fur et à mesure que nous vivons de nouvelles expériences et changeons de contexte social.

Hypothèse 3:

En fonction du styles de musique que l’on écoute notre état émotionnel varie.

Selon le genre de musique que l’on écoute, notre état émotionnel peut vraiment changer. Par exemple, écouter du rap peut nous rendre plus énergique ou même un peu en colère, à cause de ses rythmes forts et des thèmes souvent engagés.Chaque style de musique a son propre pouvoir sur nos émotions, qu'il nous stimule ou nous calme.

Plan

Pour aborder cette question et tester ces hypothèses, on commencera par une présentation générale du questionnaire, ensuite on passera à une analyse statistique initiale, avant de corréler les résultats avec les variables correspondant. Enfin pour conclure, on fera le résumé des principaux points répondant à la problématique et discuterons des limites et perspectives futures de cette étude.

Diffusion du questionnaire

Pour la diffusion de cette enquête, il fut d’abord partagé auprès de proches, ce qui inclut amis, famille, et collègue, à qui il fut demandé de le partager autour d’eux et sur leur réseaux. Cette stratégie a permis de recueillir 77 réponses valides, émanant de connaissances directes que de participants anonymes.

Dans l’idéal, il aurait été plus favorable de recueillir un plus grand nombre de réponses valides afin de garantir une certaine représentativité de cet échantillon. Malheureusement, et malgré les efforts mis pour diversifier et élargir au maximum le nombre d’enquêtés, le volume de participation n’a pas répondu aux attentes.

Cette limitation dans le nombre de réponses recueillies oblige à considérer avec attention les résultats obtenus, reconnaissant ainsi les potentielles limites de cette étude dans l’exploration de la problématique posées.

Description de la population:

Parmi les 77 personnes ayant répondu, 55% sont des femmes, et 45% sont des hommes. Cette répartition est assez significative de la répartition dans la société française.

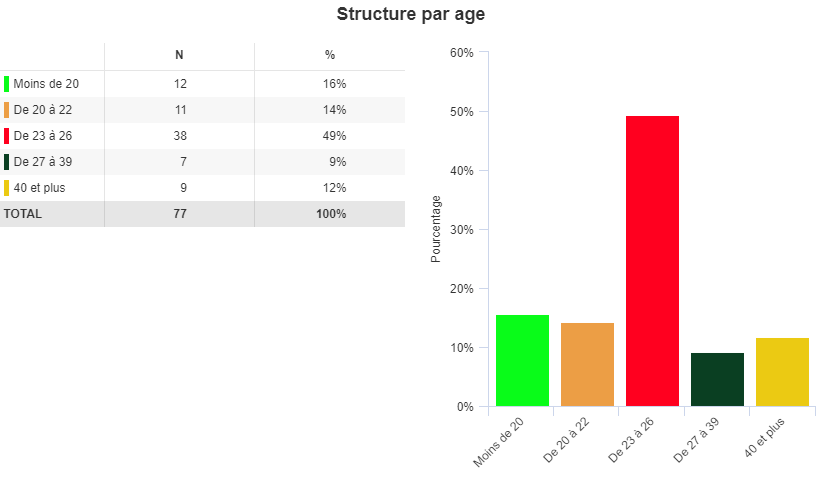

En analysant les âges donnés, on peut diviser la population en groupes significatifs.

- Adolescents et jeunes de moins de 20 ans :

- Les jeunes adultes de 20 à 22 ans :

- Les jeunes adultes de 23 à 26 ans :

- Les adultes de 27 à 39 ans :

- Les adultes de 40 ans et plus:

Ce tableau, et les données fournies, montre que la majorité des participants sont âgés de 23 à 26 ans, ce qui démontre une forte représentabilité des jeunes adultes dans l’étude.

L’état relationnel, qu’il s’agisse d’être en couple ou célibataire, peut effectivement avoir une influence sur les préférences musicales et les comportements d’écoutes de plusieurs façons, ainsi selon diverses études notre rapport à la musique peut être influencer par notre état relationnel.

Limites :

Notre échantillon étant limité, il ne peut être représentatif de la population générale, ce qui limite grandement notre analyse, les données ainsi recueillit ne sont donc pas extrapolables à l'ensemble de la population.

Description statistique

La catégorie socio-professionnelle

L’analyse de la répartition socioprofessionnelle des 77 participants à cette enquête met en évidence une majorité d’étudiants (43 %), suivis des salariés (38 %). Les autres catégories sont représentées de manière plus marginale : 9 % des répondants sont sans emploi, 4 % sont employeurs, et 6 % appartiennent à d'autres statuts professionnels.

Cette forte proportion d’étudiants peut s’expliquer par notre méthode de diffusion du questionnaire.

La part importante de salariés (38 %) témoigne également d’une diversité des répondants, permettant d’inclure des personnes ayant une activité professionnelle et potentiellement des habitudes d’écoute musicale différentes de celles des étudiants.

La catégorie des personnes sans emploi (9 %) regroupe divers profils, incluant potentiellement des individus en recherche d’emploi ou en transition professionnelle.

Enfin, la faible représentation des employeurs (4 %) et des autres statuts (6 %) peut s’expliquer par la structure même du panel interrogé, qui reflète avant tout des catégories plus accessibles par le biais de cette enquête. Cette répartition socio-professionnelle peut jouer un rôle dans les préférences musicales et les usages associés à la musique, notamment en fonction du temps disponible pour l’écoute, des influences sociales et des contextes d’utilisation (travail, études, loisirs). Une analyse plus approfondie pourrait explorer comment ces statuts influencent les genres musicaux privilégiés ou les moments d’écoute privilégiés par chacun.Niveau d'étude

L’analyse des niveaux d’études des 77 participants montre une majorité de personnes ayant suivi un cursus universitaire (48 %), suivies de celles ayant un niveau d’études secondaires (38 %). Les répondants sans diplôme représentent 6 %, tandis que 8 % se classent dans la catégorie « autre », pouvant inclure des formations spécifiques ou des parcours atypiques.

Cette distribution reflète en partie le profil socio-démographique du panel interrogé, marqué par une forte présence d’étudiants (43 %), ce qui explique la prépondérance des niveaux d’études secondaires et universitaires.

La méthode de diffusion de l’enquête, réalisée principalement via des réseaux de connaissances, a probablement contribué à cette surreprésentation des personnes ayant poursuivi des études après le secondaire.

Le faible pourcentage de répondants sans diplôme (6 %) peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la possibilité que cette catégorie de population soit moins touchée par la diffusion du questionnaire ou moins encline à répondre à l'enquête.

Le niveau d’études peut influencer les habitudes d’écoute musicale, notamment en termes de diversité des genres écoutés, des usages liés à la musique (travail, concentration, détente) et de la manière dont la musique est perçue comme un élément influençant le bien-être. Une analyse plus approfondie permettrait d’explorer les corrélations entre niveau d’études, préférences musicales et impact émotionnel de la musique.

Le choix musical

L’analyse des préférences musicales des 77 répondants met en évidence une nette prédominance du rap (37 %), suivi des musiques du monde (26 %) et du rock (16 %).

Les autres genres musicaux sont moins représentés, avec le classique (9 %), le jazz (6 %), l’électronique (4 %), tandis que la pop et le reggae ne recueillent chacun que 1 % des préférences.

Le rap, en tant que genre le plus apprécié, reflète son ancrage dans la culture populaire et son accessibilité via les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Ce genre est particulièrement prisé par les jeunes générations, attirées par ses thématiques actuelles et son lien avec des enjeux sociaux.

Les musiques du monde arrivent en deuxième position, traduisant une ouverture culturelle et une diversité des goûts rendue possible par la mondialisation des pratiques musicales et l’essor du streaming.

Le rock, bien que moins dominant qu’auparavant, conserve une influence significative grâce à son héritage culturel et son association à une identité musicale forte.

Les genres comme le jazz, la musique classique et l’électronique attirent une audience plus restreinte, souvent caractérisée par une approche plus spécialisée voire élitistes, ou un intérêt pour des styles demandant une écoute plus attentive.

La faible représentation de la pop peut sembler surprenante, mais elle s’explique peut-être par le profil des répondants, qui peuvent privilégier des genres plus identitaires comme le rap ou le rock.

Ces préférences musicales peuvent être influencées par des facteurs sociologiques tels que l’âge, le milieu social, le niveau d’éducation et l’environnement culturel des individus.

Le rap, souvent associé à des dynamiques urbaines, s’impose dans un contexte où la majorité des répondants résident en ville.

À l’inverse, certains styles comme le classique ou le jazz sont parfois perçus comme plus élitistes et peuvent être plus présents chez des individus ayant un niveau d’études plus élevé.

Analyse des éléments

L’analyse des différentes variables sociodémographiques et culturelles met en évidence plusieurs tendances significatives dans la relation entre la musique et les individus.

Tout d’abord, la forte proportion de répondants issus d’un milieu urbain (90 %) souligne l’importance de l’environnement géographique dans l’exposition et l’accès à divers genres musicaux. La ville, en tant que centre culturel, favorise une diversité musicale plus large, tandis que les habitants des milieux ruraux peuvent être influencés par un accès plus restreint aux événements et aux nouveautés musicales.

La répartition socio-professionnelle des répondants révèle une majorité d’étudiants (43 %) et de salariés (38 %), ce qui peut avoir un impact sur les habitudes d’écoute et les motivations liées à la musique. Les étudiants, souvent en quête d’identité et soumis à une forte influence sociale, peuvent utiliser la musique comme un moyen d’expression ou de concentration.

Les salariés, quant à eux, intègrent la musique différemment, notamment dans un cadre de détente ou de motivation au travail.

Le niveau d’études des répondants, dominé par l’enseignement universitaire (48 %) et secondaire (38 %), peut également jouer un rôle dans la diversité des choix musicaux.

Une éducation plus avancée peut être associée à une ouverture vers des genres plus variés, tandis qu’un niveau d’études plus faible peut renforcer des préférences musicales davantage ancrées dans des cercles sociaux spécifiques.

Enfin, les choix musicaux des participants montrent une nette prédominance du rap (37 %), suivi des musiques du monde (26 %) et du rock (16 %), tandis que des genres comme la pop, le reggae et l’électronique restent marginaux.

Cette distribution traduit les tendances actuelles, où le rap s’impose comme un genre dominant, notamment chez les jeunes générations, en raison de son accessibilité et de ses thématiques contemporaines. La diversité musicale observée, notamment avec l’engouement pour les musiques du monde, témoigne également d’un élargissement des influences culturelles grâce aux nouvelles technologies et aux plateformes de streaming.

Ces premiers résultats suggèrent que les préférences musicales ne sont pas aléatoires mais s’inscrivent dans des dynamiques sociales et culturelles précises. Pour approfondir cette analyse, il est désormais essentiel de croiser ces différentes données afin d’examiner les corrélations entre les variables et mieux comprendre comment la musique influence le bien-être en fonction du profil des individus. Enfin on tient à rappeler que notre échantillon étant limité, il ne peut être représentatif de la population générale.

Croisement des données :

● CSP et musique

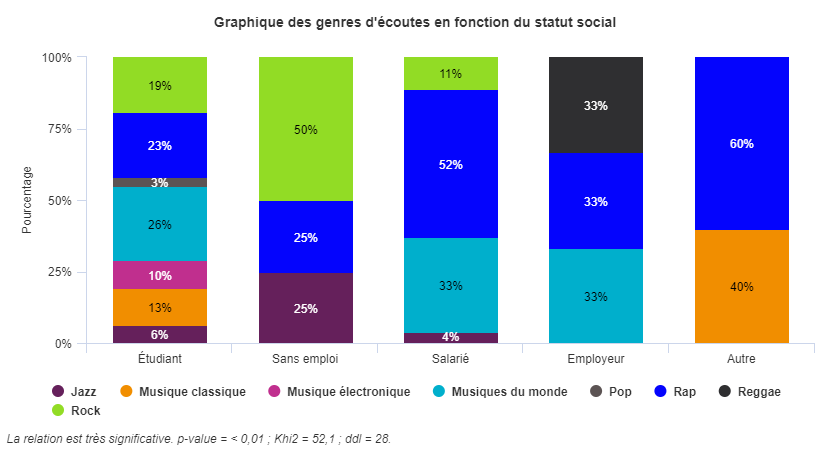

Ce graphique nous montre comment nos préférences musicales varient en fonction de notre situation sociale.

Ce n’est pas un hasard si certains styles sont plus populaires chez les étudiants, les salariés ou les personnes sans emploi : nos goûts musicaux sont influencés par notre mode de vie, notre entourage et notre parcours.

Les étudiants écoutent principalement du rap (23 %) et des musiques du monde (26 %), mais on voit aussi une bonne présence du rock (19 %) et de la musique électronique (10 %).

Cela reflète une certaine diversité, probablement liée à l’ouverture aux nouvelles tendances et à l’influence des groupes sociaux.

Les études étant souvent une période d’exploration et d’identité, les goûts peuvent être plus variés et influencés par les cercles amicaux.

Dans la catégorie des sans emploi, le rap est de loin le genre le plus écouté (52 %), suivi des musiques du monde (25 %).

Le rock et la musique classique sont peu présents. Le rap, souvent associé aux réalités sociales et aux expériences du quotidien, peut jouer un rôle de miroir de la société, notamment pour ceux qui traversent des périodes plus difficiles.

Les salariés semblent avoir des goûts plus variés, avec une répartition assez équilibrée entre le rap (33 %), les musiques du monde (33 %) et le rock (25 %).

Cela peut s’expliquer par un mélange d’habitudes acquises pendant la jeunesse et d’une ouverture à d’autres styles avec l’âge et les expériences de vie.

Dans le groupe des employeurs, le graphique nous montre une répartition étonnamment homogène, avec une égalité parfaite entre le rap, la pop et les musiques du monde (33 % chacun).

Peut-être que cette diversité reflète un mode de vie où les influences musicales sont plus variées, avec un accès à différentes cultures et styles.

Dans la dernière catégorie, on remarque une très forte préférence pour le rap (60 %) et le reggae (40 %).

Ces genres sont souvent associés à des valeurs d’engagement et à des thématiques sociales ou contestataires, ce qui peut être un élément clé pour comprendre ces choix.

Ce graphique nous montre que nos goûts musicaux ne sont pas aléatoires.

Ils sont influencés par notre statut social, notre vécu et notre environnement.

Les étudiants et les personnes sans emploi sont plus attirés par le rap et les musiques du monde, tandis que les salariés et les employeurs semblent plus diversifiés dans leurs écoutes.

Ces choix peuvent s’expliquer par les émotions que la musique véhicule, son rôle d’évasion ou encore son importance dans la construction de notre identité.

● Fréquence d'écoute et lieux

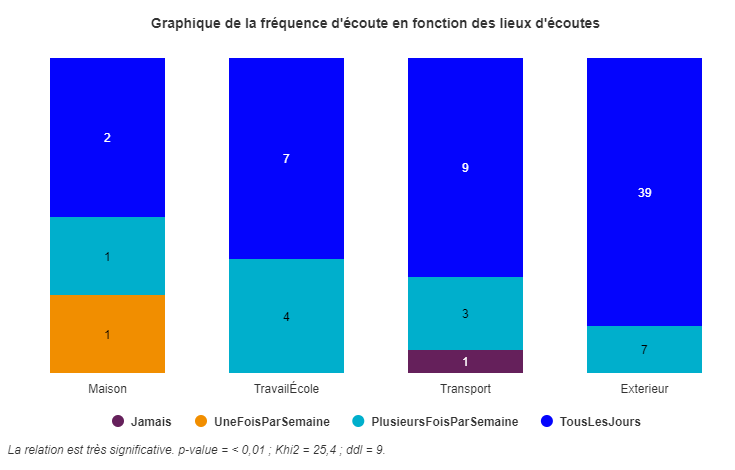

Ce graphique montre comment la fréquence d'écoute de la musique varie selon les lieux, et comment ces habitudes peuvent être liées à notre environnement et à nos besoins émotionnels dans différents contextes.

En analysant ces données, on peut observer des tendances qui révèlent comment la musique est utilisée comme un outil d'accompagnement adapté à nos différentes situations sociales et personnelles.

Les répondants qui écoutent de la musique tous les jours à la maison montrent que la musique est perçue comme une forme de relaxation et de confort dans un espace privé.

À la maison, la musique devient un moyen de gérer son humeur, de se détendre après une journée de travail ou d'étudier, ou encore d'accompagner des moments de socialisation familiale ou entre amis. Cette écoute quotidienne reflète une forme d'intégration de la musique dans le quotidien, comme un accompagnateur des moments de tranquillité et de loisir personnel.

Ceux qui écoutent moins fréquemment (une fois par semaine) peuvent avoir un usage plus occasionnel, lié à des moments spécifiques, comme un week-end ou lors d'activités particulières.

La musique écoutée plusieurs fois par semaine ou tous les jours dans un cadre professionnel ou académique montre un besoin d'optimisation de l'environnement.

Au travail ou à l'école, la musique peut être utilisée pour améliorer la concentration, réduire le stress, ou créer une ambiance propice à la productivité.

Ceux qui écoutent quotidiennement pourraient avoir recours à la musique comme un outil de gestion des émotions, en apportant de la motivation ou en adoucissant les tensions professionnelles.

En revanche, ceux qui écoutent moins fréquemment peuvent ne pas ressentir le besoin de musique pour accomplir leurs tâches ou peuvent préférer un environnement de travail plus silencieux.

La musique est particulièrement présente dans les moments de transport, que ce soit pour se rendre au travail, à l'école ou ailleurs.

Ces moments, souvent perçus comme un "temps perdu", sont transformés en occasions d’évasion ou de détente.

Ceux qui écoutent de la musique tous les jours en transport pourraient chercher à rendre ce temps plus agréable, en s’immergeant dans leur musique préférée.Pour ceux qui écoutent moins souvent, cela peut être lié à des trajets plus courts ou à un environnement de transport déjà riche en distractions (conversation, lecture, etc.).

Les répondants qui écoutent de la musique tous les jours en extérieur montrent que la musique est un moyen d’intégrer de la stimulation auditive dans les activités physiques ou sociales en dehors de la maison.

Cela pourrait inclure la musique pendant le sport, les promenades, ou même dans des moments de socialisation.

La musique dans ces contextes peut être perçue comme un moteur de bien-être, un moyen d’ajouter de l’énergie ou de se divertir.

Le fait que cette activité soit quasi quotidienne pour un grand nombre des répondants reflète l'omniprésence de la musique dans la vie sociale moderne, où elle accompagne souvent les moments d'activité physique ou de convivialité.

En résumé, l’analyse de la fréquence et des lieux d’écoute de la musique révèle que nos habitudes sont intimement liées à nos besoins émotionnels et à nos environnements.

À la maison, la musique est un moyen de relaxation, au travail elle devient un outil de productivité ou de gestion du stress, dans les transports elle optimise le temps perçu comme "perdu", et à l'extérieur elle stimule et accompagne nos activités.

Chaque lieu et chaque moment de la journée ont des besoins différents, et la musique s’adapte parfaitement à ces exigences, devenant ainsi un pilier du bien-être au quotidien.

● Contexte et journée

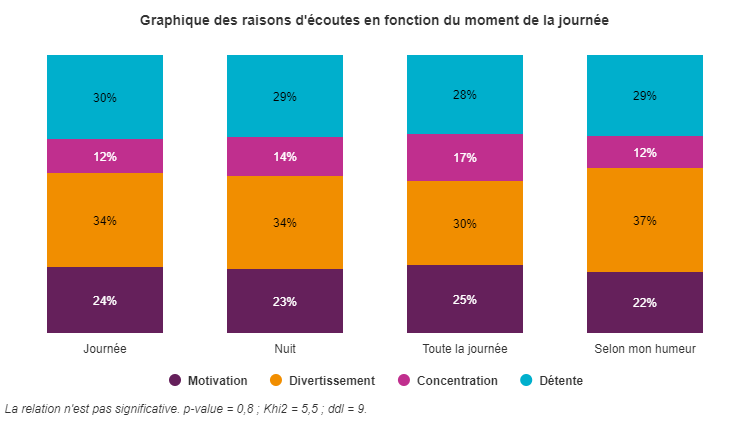

Ce graphique montre les raisons pour lesquelles on écoute de la musique selon le moment de la journée.

Les motivations restent globalement les mêmes.

Les résultats indiquent que le moment de la journée n’a pas vraiment d’impact sur les raisons d’écoute.

Les chiffres sont trop proches pour en tirer une vraie tendance.

En d’autres termes, on écoute de la musique pour les mêmes raisons, quelle que soit l’heure, ou le moment de la journée.

Ce que l’on peut en retenir, c’est que la musique accompagne nos journées de manière constante.

Plutôt que d’adapter notre écoute à un moment précis, on l’intègre à nos habitudes et nos émotions, que ce soit pour se détendre, se motiver ou simplement profiter du moment.

Conclusion

En conclusion, l’analyse des résultats de cette enquête quantitative menée auprès de 77 participants permet de dégager plusieurs tendances significatives concernant l’impact de la musique sur le bien-être et les comportements sociaux des individus.

L’étude met en lumière des différences notables dans les préférences musicales en fonction des caractéristiques socio-démographiques des répondants, notamment leur niveau d’études, leur statut professionnel et leur environnement géographique.

Le rap, en tant que genre le plus apprécié (37 % des répondants), se distingue clairement comme le genre dominant, particulièrement prisé par les jeunes générations, comme le reflète la forte proportion d’étudiants dans l’échantillon (43 %).

Les musiques du monde (26 %) et le rock (16 %) arrivent en deuxième et troisième positions, montrant une certaine diversité des goûts musicaux au sein du panel.

Cependant, d’autres genres comme le jazz, la musique classique et l’électronique sont moins représentés, ce qui peut s'expliquer par la composition de l’échantillon, majoritairement composé de personnes ayant suivi un cursus universitaire ou secondaire.

Le faible pourcentage de répondants sans diplôme (6 %) pourrait aussi expliquer en partie cette répartition, notamment en raison d’une possible sous-représentation de certaines catégories sociales.

Les habitudes d’écoute sont également révélatrices des usages de la musique dans la vie quotidienne.

Les données montrent que la musique est principalement écoutée à la maison, ce qui reflète son rôle essentiel dans le confort et la relaxation des individus.

En revanche, la musique écoutée au travail ou à l'école montre une tendance à l’utilisation de la musique comme outil de productivité et de gestion du stress, avec une proportion significative des répondants (probablement étudiants et salariés) qui l’écoutent régulièrement dans ces contextes.

La fréquence d’écoute de la musique dans les transports et à l’extérieur (lors d’activités physiques ou sociales) suggère que la musique accompagne les moments de détente, d’évasion ou de stimulation physique et sociale.

Les choix musicaux varient également en fonction du statut professionnel.

Par exemple, les répondants sans emploi montrent une forte préférence pour le rap (52 %), genre souvent associé aux réalités sociales et aux enjeux contemporains.

Les salariés, quant à eux, affichent une plus grande diversité dans leurs goûts musicaux, avec une répartition équilibrée entre le rap, les musiques du monde et le rock, ce qui pourrait refléter une ouverture à des genres différents au fil du temps et des expériences de vie.

Pour conclure, les résultats de cette enquête quantitative suggèrent que les préférences musicales ne sont pas simplement le fruit de goûts individuels, mais qu'elles s'inscrivent dans des dynamiques sociales et culturelles précises.

Les habitudes d’écoute, en fonction des lieux et des moments, sont liées à des besoins émotionnels spécifiques, qu’il s’agisse de relaxation, de concentration ou de stimulation.

Si cet échantillon de 77 participants reste limité et donc non représentatif de la société, il offre néanmoins un aperçu pertinent des liens entre musique, bien-être et environnement social, et il soulève des pistes intéressantes pour des recherches futures sur l’influence de la musique dans la vie quotidienne des individus.

Bibliographie

Thompson, W. F., & Quinto, L. (2014). Music and the Mind: A Primer. The MIT Press.

Baker, S., & Hurd, P. (2016). The Sociology of Rap Music: Art, Identity, and Social Change.

Routledge Hallam, S., & MacDonald, R. A. R. (2016). The Power of Music: A Research Synthesis of the Impact of Music on Learning. Center for Music in the Brain.

Krause, A., & North, A. C. (2016). The Oxford Ha/ndbook of Music and Emotion. Oxford University Press.